★放浪の旅で感得したこと:インド編

☆心のあらゆる苦しみを取り除きたい人は是非インドへ!

生老病死・八正道・四苦八苦・中道といえば、仏陀または釈尊ことあの尊いお釈迦様の名言です。

私は巡礼目的を主にインドを旅しました。季節は11月から4月まで、日本でいうと冬から春でしたが、か細い私の様な者にとってはインドでの生活は毎日足がもつれるほど暑く苦しい夏でした。いつもペットボトルの水を二つ持ち歩きながら仏教の聖地を巡礼していたのを覚えています。

お釈迦様は老いること、病気になること、死に行くことは苦であると名言したにもかかわらず、生まれてくることさえも苦であると言い残されました。

けっして自分自身が望んでいなかった容姿や身体で、または望んでいなかった国民で、または望んでいなかった社会状況や家庭環境で「これでも生きてゆかねばならないのか!」とある日、苦闘された方々は多いのではないでしょうか?このことが生まれてくることの苦しみなのですが、これらを解決するにはインドの仏教聖地巡礼に来ていろんな人や物を観て感得してゆくしかないと私は感じました。

ひとり旅でも誰か信頼のおける人と一緒にでも構いませんので一度インドで短期生活し、しばらくインド社会を観察してみれば日本社会でなどの苦しみはきっと解決されるはずです。

お釈迦様はある日、ある池の辺で泥沼から這い上がって見事、美しく綺麗に咲き誇る蓮の花を観て、弟子や聞く耳のある一般の人々たちにあるひとつの喩えをされたそうです。この世の社会はあまりにも煩悩が多く無明な人々(知識が少なく知恵が薄い無智さ、視野が狭くて心中で迷う、それでいて無常を知らない者)が多く住む薄汚いこの泥沼の様であるけれども賢者は真理に目覚め心身の精進(努力)と修行を積んで煩悩(貪り・怒り・愚かさといった心のけがれ)を断ち切り魂を清めて洗練させ向上し、あの蓮の花の様に身も心も立派に美しく咲き誇らなければならないと主張されたそうです。

お釈迦様はさらに人間のかざりの姿をも観られたのだと思います。かざりは人の心をほろぼすものであって、ほころびこそが実は喜びであると感じられておられたのだと思います。かざりを捨てほころびを持てばどんな人でも苦しみに耐えた後は必ず喜びを味わえることに気付き人生にまた夢と希望が持てると思います。

現代の世の中には苦しみが起こるとそれに耐え抜くこともせずに「ああ、もう駄目だ!人生おしまいだ!」といって投げやりになったり、自ら命を落としてしまう人が多くなりましたが、それはとんでもないさらなる苦しみが深まる暗闇の世への旅立ちなのです。それは苦しみからの解放ではなく、すさまじく長~い年月の深刻な苦しみへの突入なのです。どんな苦しみがあろうとも時が経てば必ず解決し、やがてひとつの俄かな喜びから甘美へと変化してゆくのに・・・みんなそのことを知らない様です。

そんなときはしばらくインドの仏教聖地を旅すればきっとすぐにでも解決するでしょう。初年「人生は苦である!」と言ったお釈迦様は晩年「人生は甘美である!」と名言された様に・・・。

|

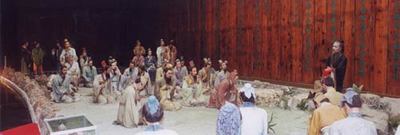

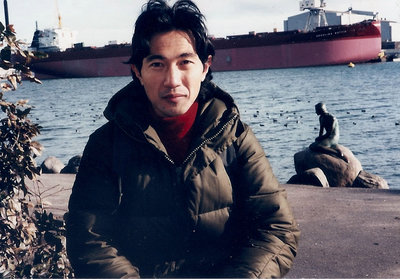

仏教の四大聖地のひとつ、

インドのサルナートにあるムルガンダ・クチ寺院の境内にて(ブッダことお釈迦様が真理の悟りを得たあと、初めてお説法をした場所)

|

【お釈迦様の教え】

八正道とは、仏教的には色々と専門的意訳がありますが、わかり易く言えば私欲や自我を捨て心を正しくし、社会に迷惑がかからないように正しい振る舞いをし、それでいて世の中を冷静に観て判断することだと私は思います。

四苦八苦とは生老病死に愛別離苦・怨憎会苦・求不得苦・五陰盛苦を加えたものです。

愛別離苦とは親、兄弟、姉妹、夫、妻、子供それに恋人や親友など愛する者たちともいつかは必ず離別や死別を向かえなければならない苦しみです。

怨憎会苦とは会社や学校などで気に入らなくて会いたくない者たちとも、仕方なく会わなければならない苦しみです。

求不得苦とは「あれがほしい!これがほしい!」といくら願っていても金銭的または地位的または資格的理由などによってどうしても得ることができないという苦しみです。

五陰盛苦とは色受想行識といって肉体と精神に執着しすぎることから纏わる苦しみや目・耳・鼻・口・舌といったような五感によって見てはならないことを見てしまう、聞いてはならないことを聞いてしまったなどという苦しみと、頭が痛い、息が苦しい、足が重い、身体が思うように動かない、食べられないといったような五臓六腑の疾病や五体不満足の苦しみです。

中道とは「有に偏らず空に偏らず」など、いろいろと難しい専門的解釈はありますが簡単に言えば何事にも偏らず、執着せず、とらわれない精神を持つことなのです。宇宙も世間も常に変化して時は移り変わります。我々人間はそんな無常の世に住んでいるのです。無常の世での浮世はやがてすべて滅び去るのです。

中道の教えとは、美しい琴の音を出す為には琴の弦を張りすぎることもなく緩めすぎることもないのと同じ様に、すべての物事の考え方や行為に対して度(程度)を過ぎてもいけないが、逆に度(程度)に至ろうとしないのもまたいけないという教えなのです。

たとえば喜怒哀楽などといった人間の感情にかたより過ぎたり、衣食住や物質の欲求に執着したり、哲学的思想・科学的理論・宗教的観念・学問的知識などから来る理屈にとらわれ過ぎたり、時には常識観念・道徳心・正義感・愛情感・人情感などという気持ちの意識にさえ偏りや執着やとらわれを抱くことは無明(無智、迷い、煩悩の中にいる状態)なことであると教えているのです。

中道の精神で暮らしてゆかないかぎり苦しみから離れることはけっして出来ないし、輪廻転生(前世・今世・来世)を超越することも無論出来ないということです。

|

|